2025/10/16(木)グループワーク「新聞を読んでみよう」

今日のグループワークは新聞記事を読んでみようでした。

テーマは『ロジハラ』

昨日の主観と客観的GWを活かしてみんなでディスカッションもしてみました。

大事なのは、いろんな人たちの意見や価値観があるので正解はないということです。

一見すると論理的で正しい指摘も、繰り返し問い詰めれば相手を追い込み、信頼を失わせてしまう。

こうした行為は「ロジカル・ハラスメント(ロジハラ)」と呼ばれ、人間関係トラブルを生むだけでなく、職場の「心理的安全性」を低下させる原因にもなっている。

実例をもとに、”なぜなぜ攻撃”や”論破王”といったロジハラの典型的なパターン、そしてそれを防ぐ「解決志向アプローチ」について紹介する。

※この記事は公認心理師の宮本剛志氏による著作『「ハラスメント」の解剖図鑑』(誠文堂新光社、2024年)より一部抜粋・再構成しています。

“なぜなぜ攻撃”でロジハラしていませんか?

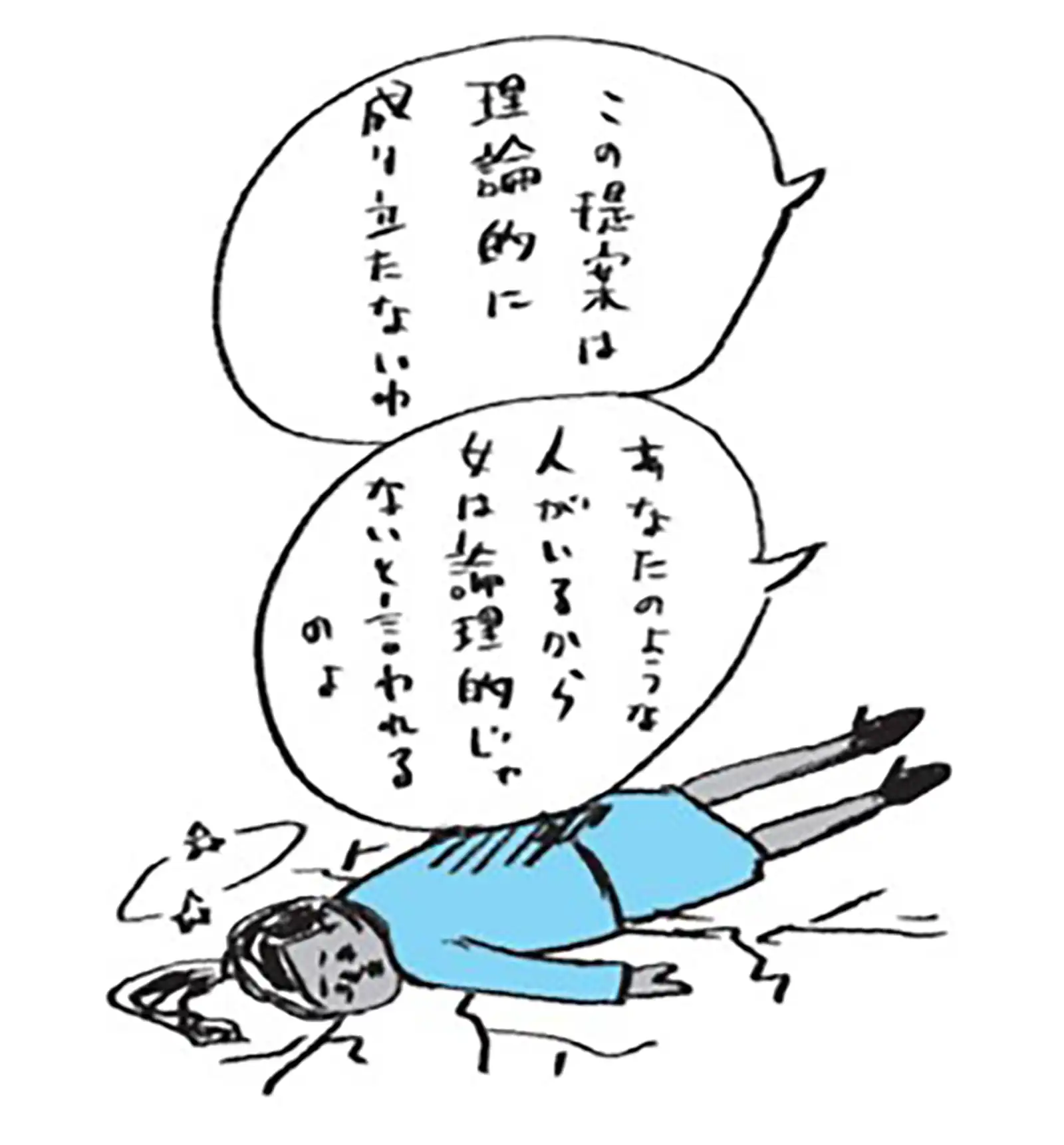

企画部長のAさん(女性)は、他部門の中堅社員Bさん(女性)から新しいプロジェクトの提案を受けました。

Aさんなりの論理的分析から、「なぜ、こんな提案なの?」などと、「なぜ? なぜ?」を繰り返しました。

Bさんが回答しても、Aさんは話をかぶせるように「この提案は理論的に成り立たない」「もっと客観的なデータが必要だ」「あなたのような人がいるから、女は論理的ではないと言われるのよ」と提案の内容を徹底的に否定。

Bさんは自分の能力に自信を失い、次第にAさんへの相談を控えるようになってしまいました。

Aさんの対応は表面上、論理的で正当に見えることがあります。しかし、”なぜなぜ攻撃”からの否定は、相手を精神的に追い込んでしまいます。よくあるパターンです。

Aさんの中だけの論理・正論で追い詰めてしまう今回のケースは、ロジハラといえるかもしれません。

ロジハラによくある2つのパターン

ロジハラには、次の2つのパターンがよくあります。

1. なぜなぜ攻撃

2. 論破王

です。Aさんの場合、2つともやってしまっています。

1、なぜなぜ攻撃

これは、製造・開発・技術・IT・コンサルティングなどの業界の管理職に目立ちます。これらの業界では、「なぜを5回繰り返す(すると、真の原因にたどり着く)」という考えが広まり重宝されています。確かに「なぜ」という問いは、原因と結果が明確である場合に有効です。

しかし、有効だったとしても今回のように畳みかけるように「なぜ?」を繰り出すと、相手は「責められている」「否定されている」という気持ちになるでしょう。

そうなれば、相手はあなたを避ける、もしくは感情的に攻撃するという反応が生まれてしまいます。

このような反応をあなたの「なぜなぜ攻撃」で引き出してしまえば、解決に向けた建設的なやりとりができません。あなたにも「仕事ができない人」というレッテルが貼られてしまうかもしれません。

2、論破王

YouTubeやテレビなどの番組で、「論破する」エンターテインメントが注目されています。その影響なのか、「論破王のつもりで議論しようとする人がいて困っている」と人事担当者から相談を受けることが増えてきました。

人には「自尊感情」があります。自尊感情とは、自分の存在を尊重する・肯定的に受け止める感情のことです。論破されて自尊感情を傷つけられた気持ちになれば、相手への信頼は失われてしまいます。

また、いわゆる「論破王」は、相手に有無を言わせず、話をかぶせて黙らせることを「論破した」と言っていることがあります。「視聴率」「再生回数」という目的の達成には役立つと思いますが、職場では役立ちません。

1と同様、あなたにも「仕事ができない人」というレッテルが貼られてしまうかもしれません。

「多様性」がロジハラを生む危険性も

現代の日本では、多様性(ダイバーシティ)が求められています。これは、年齢、性別、働き方、価値観、ハンディキャップの有無などに関係なく、さまざまな人たちがともに働くことを意味しています。

この取り組みは非常に素晴らしいことですが、多様性がロジハラの原因になってしまうこともあるのです。

これまでの日本には、言葉ではなく「察する」ことを良しとする文化がありました。

しかし、多様性が重視されている昨今においては、「察する」ことが難しくなっており、「言葉で伝える」ことが求められています。その結果、指摘や注意のつもりで伝えたことが、価値観などが違う相手にロジハラとして捉えられてしまうケースが増えています。

心理的安全性(※)の研究でも、多様性だけでは、心理的安全性が高いとはいえないという結果が出ているようです。

※1999年にハーバード大学のエドモンドソン教授によって提唱された概念で、「誰もが安心して発言し、自由に行動できる状態」のことを指します。その後、グーグルが「心理的安全性が高い職場は生産性が高くなる」という研究結果を発表し、注目されました。

多様性を前提にお互いが恐れなく、伝え合い受け止め合える状態になってはじめて、心理的安全性があるといえます。

「昔はそんなことを言わなくても伝わったのに」と昔を懐かしがっている場合ではありません。

ロジハラを予防するには、「伝える力」を磨くことが求められるのです。

なぜなぜ攻撃より、解決志向が有効!

ロジハラを回避するには、未来を見据えた対応が求められます。これに応えるのが解決志向アプローチ。未来に焦点を当てた5つのステップを通じて、問題解決を図ります。今回のケースを例にすると、

ステップ1

「提案ありがとう。プロジェクトの実現に向けて一緒に頑張りましょう」

→できていること(提案)を承認します。

ステップ2

「プロジェクトが実現すると、どんなことが起きそう?」

→どんな未来を実現したいのかの共有は、ポジティブな動機づけになります。

ステップ3

「そんな未来に向けて、この企画書が貢献できていることは何だろう?」

→Bさんを含め皆でできていることから話すと、意見が出やすくなります。

ステップ4

「最高の企画書が10点だとしたら、今何点かな?」

→現状を共有します。

ステップ5

「では、1点上げるとしたらさらに何をするといい?」

→できていない点を批判するのではなく、未来に焦点を当てます。

職場の会話の受け答えの最初で、「でも」「そうじゃなくて」「いや」といった否定はNG。

まずは、相手の意見を認めることが大事です。

コメント